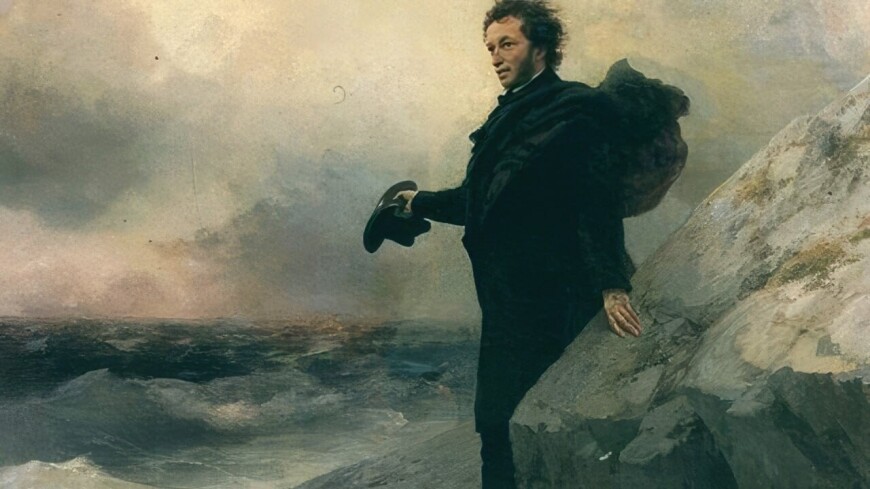

«Его письма читались, иногда самим императором»: пушкинист – о новаторстве, любви и безденежье поэта

10:00 06/06/20246 июня 1799 года в Москве на свет появился человек, который навсегда изменил русскую литературу и сам русский язык. Это, конечно, был Александр Сергеевич Пушкин – автор романа «Евгений Онегин», исторической драмы «Борис Годунов», цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» и «Маленьких трагедий», поэм «Руслан и Людмила» и «Медный всадник», повестей «История Пугачева», «Капитанская дочка» и «Пиковая дама», «Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о золотом петушке» и «Сказки о мертвой царевне», а также множества стихотворений, с которыми российские дети знакомятся уже с начальной школы. Писатель прожил всего 37 лет – его жизнь прервала дуэль, однако уже вторую сотню лет наследие Пушкина исследуется.

В преддверии 225-летнего юбилея Александра Сергеевича главный научный сотрудник Государственного музея А.С. Пушкина, доктор филологических наук Наталья Михайлова рассказала «МИР 24», как именно поэт изменил русский язык, благодаря чему случилась знаменитая Болдинская осень и почему Николай I читал личную переписку Пушкина.

Наталья Ивановна, почему именно Пушкин стал «солнцем русской поэзии», в чем его особенная, важнейшая роль в нашей литературе?

Наталья Михайлова: Наверное, потому, что Пушкин оставил нам сокровище родного слова. Пушкин – создатель русского литературного языка, это действительно так. Он продолжил реформу, начатую Карамзиным, и учел некоторые суждения адмирала Шишкова, у которого были свои представления о будущем русского литературного языка. Дело в том, что в свое время Николай Михайлович Карамзин стал вводить в русский язык слова, образованные по типу иностранных, такие как «интересный», «влияние», «трогательный». Их не было в русском языке, они нужны были Карамзину для того, чтобы описать чувства высокообразованного дворянина. Адмирал Шишков, в свою очередь, говорил, что надо все новые слова производить от русских корней: не «анатомия», а «трупоразъятие», не «библиотека», а «книговник». В этих спорах принимали участие сторонники Карамзина и сторонники Шишкова, а Пушкин продолжил реформу Карамзина и включил в русский язык все его регистры, в том числе просторечия. Недаром он так ценил басни Крылова, видел в них «веселое лукавство ума». Но мне кажется, что самое важное – это то, о чем сказал сам Пушкин:

«И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал».

Это хрестоматийные стихи, мы их знаем со школьной скамьи, но в них надо вдуматься. Речь идет о добре, о милосердии, о свободе – как личной, так и духовной. Просто надо уметь слушать Пушкина, читать Пушкина, я не говорю уже о том, что в его поэзии те нравственные ценности, которые нам очень дороги. Это и верность дружбе, и искренность в любви, и красота нашей родной природы – очень много всего. Пушкин – гений, чудо Божие, и, наверное, для нас это самое главное. Но он был и замечательным человеком.

Всю жизнь гениального, признанного при жизни поэта мучило безденежье. Почему так вышло?

Н. М.: Дело в том, что все Пушкины были очень плохими хозяевами. А что касается Александра Пушкина, он стал помещиком, то есть душевладельцем и землевладельцем, только накануне женитьбы. Когда он собрался жениться на Наталье Николаевне, отец выделил ему деревню Кистенево, которая находилась возле Болдино, и 200 душ крестьян. Пушкин поехал в Болдино с тем, чтобы вступить во владение деревней и крестьянами, а холерные карантины задержали его там на три месяца. Тогда и случилась знаменитая Болдинская осень, во время которой, как Пушкин сам признавался, он писал так, как давно уже не писал. Действительно, урожай Болдинской осени – это и лирика, и «Маленькие трагедии», и «Повести Белкина», и письма. Потом он получил эти деньги, землю и заложил в Опекунский совет для того, чтобы иметь средства на приданое для невесты и на обзаведение хозяйством на первое время.

Тогда очень многие дворяне жили в долг, закладывали свои имения в Опекунский совет, Пушкин не был исключением. Кроме того, он жил, как сам говорил, «стишистой торговлей», то есть торговлей стихами, получал гонорары за свой труд писателя.

Его увлечение картами было связано с этой вечной нехваткой денег?

Н. М.: Нет, это увлечение было свойственно многим людям его круга. Пушкин говорил о том, что страсть в игре – это сильнейшая из страстей. И в черновиках «Онегина» есть такие строки:

«Что до меня, то мне на часть

Досталась пламенная страсть.

Страсть к банку! Ни дары свободы,

Ни Феб, ни слава, ни пиры

Не отвлекли б в минувши годы

Меня от карточной игры».

Он был хороший игрок?

Н. М.: Нет, конечно.

Почему поздний Пушкин тяготел к прозе? Как прозаик он ценится так же высоко, как поэт?

Н. М.: Он гениальный и прозаик, и поэт, и драматург. О своем переходе к прозе он писал сам в романе «Евгений Онегин»:

«Лета к суровой прозе клонят,

Лета шалунью рифму гонят,

И я – со вздохом признаюсь –

За ней ленивей волочусь.

Перу старинной нет охоты

Марать летучие листы».

В прозе Пушкин был новатором. Он определил ее принципы так: «Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат». Когда свет увидели «Повести Белкина», они вышли без имени автора. Пушкин скрыл свое авторство под инициалами издателя: «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.» (СПб., 1831). Когда один из его знакомых зашел к нему, увидел на столе эту книгу и спросил, что это за книга и кто этот Белкин, Пушкин ответил: «Кто бы ни был, а писать надо именно так – просто, коротко и ясно».

Есть воспоминания о Достоевском, где Федор Михайлович говорил о том, что «Мы перед Пушкиным пигмеи». Он восхищался «Пиковой дамой». Лев Толстой спрашивал: «Читали ли вы прозу Пушкина? Сделайте мне дружбу – прочтите сначала все «Повести Белкина». Их надо изучать и изучать каждому писателю. Я на днях это сделал и не могу вам передать того благодетельного влияния, которое имело на меня это чтение».

Правда ли, что, взявшись за изучение эпохи Петра I, Пушкин в нем разочаровался и поэтому не закончил роман «Арап Петра Великого»?

Н. М.: Роман «Арап Петра Великого» он не закончил, видимо, по другим причинам. Мало ли по каким причинам художник не завершает какое-то произведение и начинает другое? Фигура Петра I Пушкина чрезвычайно интересовала, и мы читали поэму «Полтава» и роман «Арап Петра Великого». Он работал над историей Петра и, изучая документы, работая в архивах, читая труд Ивана Ивановича Голикова «Деяния Петра Великого», он видел в Петре еще и жестокий деспотизм. Собственно, о величии Петра и его деспотизме Пушкин написал и в поэме «Медный всадник». Петр – величайшая фигура и, конечно, Пушкин вполне оценил и его великие преобразования.

А каков был характер отношений поэта с Николаем I? Почему император не выпустил Пушкина за границу после его прошения и присвоил унизительное для него в его годы звание камер-юнкера?

Н. М.: Николай I вернул Пушкина из ссылки в 1826 году во время коронационных торжеств. Причем это произошло после Восстания декабристов, после того, как руководители восстания были казнены, другие «друзья, братья, товарищи», как называл их Пушкин, были отправлены в крепость, в сибирскую ссылку. Пушкина в сопровождении фельдъегеря привезли из Михайловского в Чудов дворец Московского Кремля, где император задал ему вопрос: «Где бы ты был 14 декабря?» И Пушкин честно ответил: «Я встал бы в ряды мятежников. Все друзья мои были в заговоре, и я не мог не быть среди них».

Причем Пушкин так ответил, хотя к этому времени он уже не разделял воззрения декабристов, но по-другому ответить он не мог. Николай I стал верховным цензором поэта (на самом деле обременил его двойной цензурой) и, отпуская, заявил: «Ну, теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пушкин». Так что не Марина Цветаева, а Николай I произнес эту формулу. Но я не могу не заметить, что до конца дней с него не был снят тайный надзор. Письма Пушкина вскрывались и читались – их читал иногда и сам император Николай I, так что все было очень и очень непросто.

И напоследок, как вы думаете, почему Пушкин из всех красавиц света, с которыми был знаком и флиртовал, выбрал Наталью Николаевну?

Н. М.: Потому что она была прекрасна и потому что она молчала, мне кажется. Он увидел молодую красавицу в белом платье с золотым обручем в волосах… Один финский пушкинист, Эркки Пеуранен, был еще хорошим поэтом. Он написал стихи, которые в русском переводе звучат так:

«Молчание полно значения,

Молчание имеет свой язык,

Но, правда, тот, кто лишь молчанием владеет,

Едва ли сможет что-то совершить».

Она была красавицей, она стала матерью его детей, с которой Пушкин обрел семью. Он любил своих детей и любил жену. Я не берусь судить Наталью Николаевну, как ее судила Марина Цветаева:

«Счастие или грусть –

Ничего не знать наизусть,

В пышной тальме катать бобровой,

Сердце Пушкина теребить в руках,

И прослыть в веках –

Длиннобровой,

Ни к кому не суровой –

Гончаровой».

Это ревность. В среде пушкинистов вообще ходила такая шутка, что Пушкину надо было жениться не на Наталье Николаевне, а на пушкинисте Щеголеве, и все было бы в порядке.

Подробнее в сюжете: 225-летие Александра Пушкина